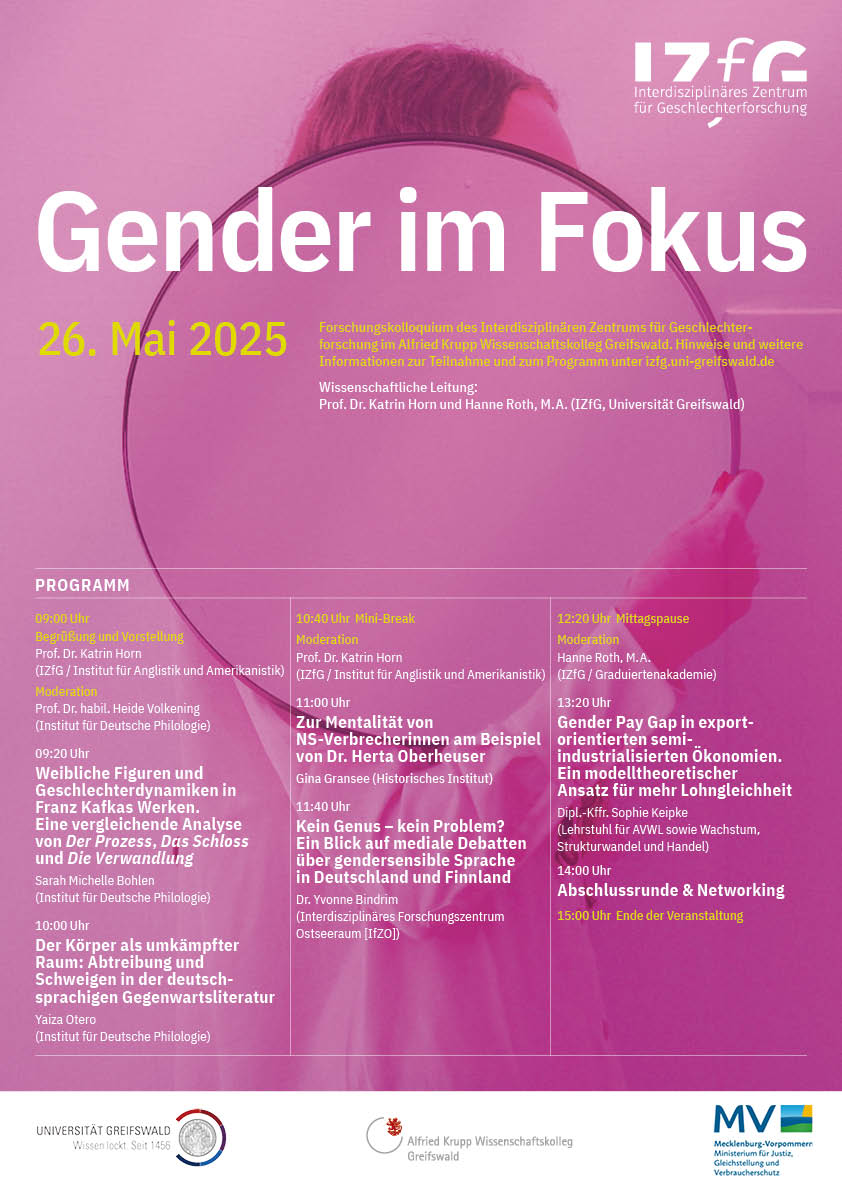

Gender im Fokus im Sommersemester 2025

Auch dieses Sommersemester veranstaltet das IZfG das Forschungskolloquium Gender im Fokus. Am Montag, den 26. Mai werden im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg von 9 bis 15 Uhr aktuelle Arbeitsprojekte und geplante Forschungsvorhaben, die Aspekte der Gender Studies beinhalten, vorgestellt.

Anmeldung für das gesamte Kolloquium oder einzelne Panels unter izentrum@uni-greifswald.de.

Hier gelangen Sie zu den Abstracts der Vortragenden:

Prof. Dr. Katrin Horn (IZfG / Institut für Anglistik und Amerikanistik)

Sarah Michelle Bohlen (Institut für Deutsche Philologie)

Die Arbeit widmet sich der literarischen Inszenierung weiblicher Figuren in Franz Kafkas Romanen Der Prozess und Das Schloss sowie der Erzählung Die Verwandlung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Kafka patriarchale Strukturen, Geschlechterrollen und gesellschaftliche Zwänge auf literarischer Ebene modelliert und welche Funktion dabei den weiblichen Figuren zukommt. Leni, Frieda und Grete erscheinen als ambivalente Gestalten zwischen Anpassung und Widerstand, die sowohl die Begrenztheit normativer Geschlechterordnungen sichtbar machen als auch subtile Formen von Macht verkörpern. Die Arbeit analysiert, wie Kafka durch narrative Perspektiven, symbolische Räume und Figurenkonstellationen weibliche Figuren als Projektionsflächen, Störmomente oder Spiegel männlicher Verunsicherung inszeniert. Grundlage bilden Simone de Beauvoirs Konzept des Weiblichen als ‚Anderes‘ sowie Judith Butlers Performativitätstheorie, die es ermöglichen, Kafkas literarische Darstellung von Geschlecht als fluide und widersprüchliche Praxis zu verstehen.

Moderation: Prof. Dr. habil.Heide Volkening (Institut für deutsche Philologie, Universität Greifswald)

Yaiza Otero (Institut für Deutsche Philologie)

In diesem Vortrag wird das vierte Kapitel der Masterarbeit Erzähltes Schweigen: Abtreibungen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur vorgestellt, das die Darstellung von Abtreibung sowie das Zusammenspiel von Schweigen und Erzählen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur untersucht. Unter dem Titel „Der umkämpfte Körper: Abtreibung, Schweigen und Selbstbestimmung” wird der Körper als zentraler Aspekt der Abtreibungserzählungen analysiert. Der Textkorpus umfasst drei Werke der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: die Romane Packerln von Anna Neata und Liebewesen von Caroline Schmitt sowie den Erzählband Glückwunsch. 15 Erzählungen über Abtreibung, herausgegeben von Charlotte Gneuß und Laura Weber.

Zunächst wird die körperliche Erfahrung und Darstellung von Abtreibung untersucht, um herauszuarbeiten, wie der Körper in den Texten inszeniert wird und welche Erzählstrategien zur Vermittlung körperlicher Erfahrungen verwendet werden. Dabei wird unter anderem analysiert, welche Rolle Schmerz spielt, wie der Körper mit Traumata verknüpft wird und wie detailliert die Abtreibungsszenen beschrieben sind. Darauf aufbauend wird der Körper als Spannungsfeld zwischen äußerer Kontrolle und Selbstbestimmung betrachtet, wobei Foucaults Konzept der Biomacht eine zentrale theoretische Grundlage bildet. Ebenso wird untersucht, wie sich Darstellungen von Abtreibungen im privaten Raum und in klinischen Kontexten unterscheiden und welche Auswirkungen diese räumlichen Unterschiede auf die Wahrnehmung und Inszenierung des Körpers haben. Schließlich wird der Körper als Raum des Schweigens analysiert. Dabei steht im Mittelpunkt, wie der Körper in den Texten nicht nur als physische Entität, sondern auch als Träger und Ausdruck von Schweigen fungiert. Besonders hervorgehoben wird die körperliche Dissoziation als Ausdruck einer Entfremdung vom eigenen Körper.

Moderation: Prof. Dr. habil.Heide Volkening (Institut für deutsche Philologie, Universität Greifswald)

Gina Gransee (Historisches Institut)

Dr. Herta Oberheuser ist die einzige Frau, die im Nürnberger Ärzteprozess angeklagt und verurteilt wurde. Im Konzentrationslager Ravensbrück beteiligte sie sich an Medizinverbrechen an jungen polnischen Widerstandskämpferinnen, deren „Ziel“ es war mit den Ergebnissen die Versorgung von Verwundeten an der Front zu verbessern. Oberheuser steht stellvertretend für die nationalsozialistischen Verbrechen von Frauen, die für lange Zeit, bis auf wenige Ausnahmen, kaum Aufmerksamkeit in der Forschung erhielten. Die umfangreiche Quellensammlung zu Dr. Herta Oberheuser, bestehend aus Wortprotokollen der Verhöre sowie des Anklage- und Verteidigungsmaterialien aus dem Nürnberger Ärzteprozess 1946/47, ermöglicht eine bisher fehlende tiefergehende Analyse der Denkweisen von NS-Verbrecherinnen. Der Zugang dazu erfolgt über die Methodik der Mentalitätsgeschichte, die sich mit den Gemeinsamkeiten eines historischen Individuums mit anderen Menschen seiner Zeit befasst und meistens auf umfangreiche Egodokumente angewiesen ist.

Moderation: Prof. Dr. Katrin Horn (IZfG / Institut für Anglistik und Amerikanistik)

Dr. Yvonne Bindrim (Interdisziplinäres Forschungszentrum Ostseeraum (IfZO))

Seit den 2010er Jahren ist das Bewusstsein für gendersensiblen Sprachgebrauch in vielen Sprachräumen deutlich gewachsen – ein Phänomen, das den Weg aus marginalen Diskursen in die klassischen Medien gefunden hat. Konservative Kreise dagegen lehnen das sog. „Gendern“ ab. Die Debatte wird breit und teils hitzig geführt. Das Forschungsprojekt untersucht die Debatten um gendersensiblen Sprachgebrauch in ausgewählten deutschen und finnischen Tageszeitungen der 2010er Jahre und vergleicht dabei unterschiedliche Aspekte der Debatten.

Im deutschen Diskurs über gendersensiblen Sprachgebrauch steht vor allem die Sichtbarmachung von Frauen im Vordergrund, seit kürzerer Zeit die Sichtbarmachung der Vielfalt von Gender. Die Diskussion reicht vom Binnen-I und Parallelformen hin zu neueren Formen wie dem Gendersternchen und dem Gendergap. Damit stehen Fragen der „Mitgemeintheit“ und nach der richtigen Form im Vordergrund der Debatte. Ein eigenes Thema sind die Pronomen der dritten Person Singular.

Das Deutsche gehört zu den Sprachen, die über grammatisches Gender verfügen, welchem eine zentrale Rolle in der Grammatik zukommt. Man sollte meinen, in einer genuslosen Sprache wie dem Finnischen gäbe es dagegen keine Probleme, sich genderneutral auszudrücken. Das einzige, und damit genderneutrale, Pronomen der dritten Person Singular (hän) wurde schon als Vehikel einer Imagekampagne für Finnland verwendet. Tatsächlich sind aber – ebenso wie im Deutschen –„generisch“ verwendete Berufsbezeichnungen auf -mies ‚-mann‘ verbreitet und vermeintlich genderneutrale Personenbezeichnungen werden je nach Kontext überwiegend männlich oder weiblich interpretiert.

Anhand eines deutschsprachigen und eines finnischsprachigen Zeitungskorpus wird untersucht, wie gendersensible Sprachpraktiken in den beiden Sprachräumen konzeptualisiert werden, welche ideologischen und kulturellen Narrative diese Debatten prägen, unter welche Vorannahmen die Sichtweisen geäußert und für sie argumentiert wird. Zur Beantwortung dieser Fragen nutze ich eine korpusgestützte Diskursanalyse und textlinguistische Ansätze. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, gesellschaftlichen Vorstellungen von Gender und Sprache besser zu verstehen.

Moderation: Prof. Dr. Katrin Horn (IZfG / Institut für Anglistik und Amerikanistik)

Dipl.-Kffr. Sophie Keipke (Lehrstuhl für AVWL sowie Wachstum, Strukturwandel und Handel)

Die präsentierte Promotionsarbeit setzt sich mit dem Thema Gender Wage Gap in semi-industrialisierten Ökonomien auseinander. Für die Arbeit werden Länder betrachtet, deren ökonomisches Wachstum in besonderem Maße vom Exportsektor abhängt, in dem ein großer Teil des Arbeitsangebots von Frauen gestellt wird. Beispiele hierfür sind u.a. Vietnam, Bangladesch und Mexiko mit einem starken Textilsektor. In den betrachteten Ökonomien ist die Differenz der Lohneinkommen von Männern und Frauen besonders ausgeprägt und lässt sich nicht allein durch geringe Produktivität, welche aus der klassischen Rollenverteilung resultieren kann, erklären. Vielmehr sind es strukturelle Faktoren, wie geringe Verhandlungsmacht durch Abhängigkeitsverhältnisse, geringe Gewinnmargen sowie hoher Wettbewerb auf den Exportgutmärkten und volatile Exportgutpreise, welche die Lohnlücke erklären. Das Ziel feministischer Ökonomie, diese Lücke zu schließen, wird durch den Umstand erschwert, dass ein signifikanter Teil des Wirtschaftswachstums in diesen Ländern auf den prekären Arbeitsverhältnissen und den geringen Löhnen im Exportsektor basiert.

Moderation: Hanne Roth, M.A. (IZfG / Graduiertenakademie)

Ende 15 Uhr